人才培养

人才培养是高校的核心任务,做好人才培养工作是实现学校“十三五”发展规划的基础和关键,是学校建成劳动关系和工会领域国内一流、国际知名大学的核心内容。学校始终以适应经济社会发展和服务国家特殊人才需求为引领,立足工会、面向社会,服务于构建和谐劳动关系。一方面,牢固树立以学生为本的理念,坚持教学与科研工作的中心地位;另一方面,在教学过程中,按照“专业培养、通识教育、个性发展”的人才培养理念,倡导德育为先,并将素质教育、通识教育和专业教育有机结合,强化学生社会实践能力培养,促进学生德智体美劳全面发展,为社会培养有用人才。为此,在教育教学等方面采取了一系列改革举措,主要包括:

◆深化人才培养模式改革

学校根据经济社会发展的需要,制定“十三五”人才培养专项规划,定期修订本科专业培养方案,引入学生学习成果导向(OBE)教育理念,进一步深化本科教育教学改革,提高本科教育教学质量,创新人才培养模式,持续优化培养方案和课程体系,实施专业建设规划, 强化实践实验教学,推动教学改革的持续发展;加强教学信息化建设和教学资源库建设,不断推进网络课程建设和应用,扩大学生选课范围和门类,丰富校级公选课资源;改进校级讲座教学,开设讲座公选课,促进校内外优势教学资源的常态化利用,有力提升了公选课的学术水准和影响力;通过精品课程、精品教材建设以及教改项目,不断提升教学质量;实行卓越人才培养计划,选拔优秀学生赴境外学习交流,拓展交流与访学渠道,为学生成长提供短期访学与联合培养等多种路径。目前,劳动关系、法学两个专业被确定为教育部和北京市特色专业建设点;“文化传播创新人才培养教学团队”和“思想政治理论课教学团队”被评为北京市优秀教学团队;劳动法课程被评为北京市精品课程;“以劳动关系专业为主干的特色专业群建设与人才培养”和“复合型文化传播创新人才培养模式的创建与实践”两项教学成果获北京市优秀教学成果二等奖;《语言的力量》课程被评定为“国家精品视频公开课”。

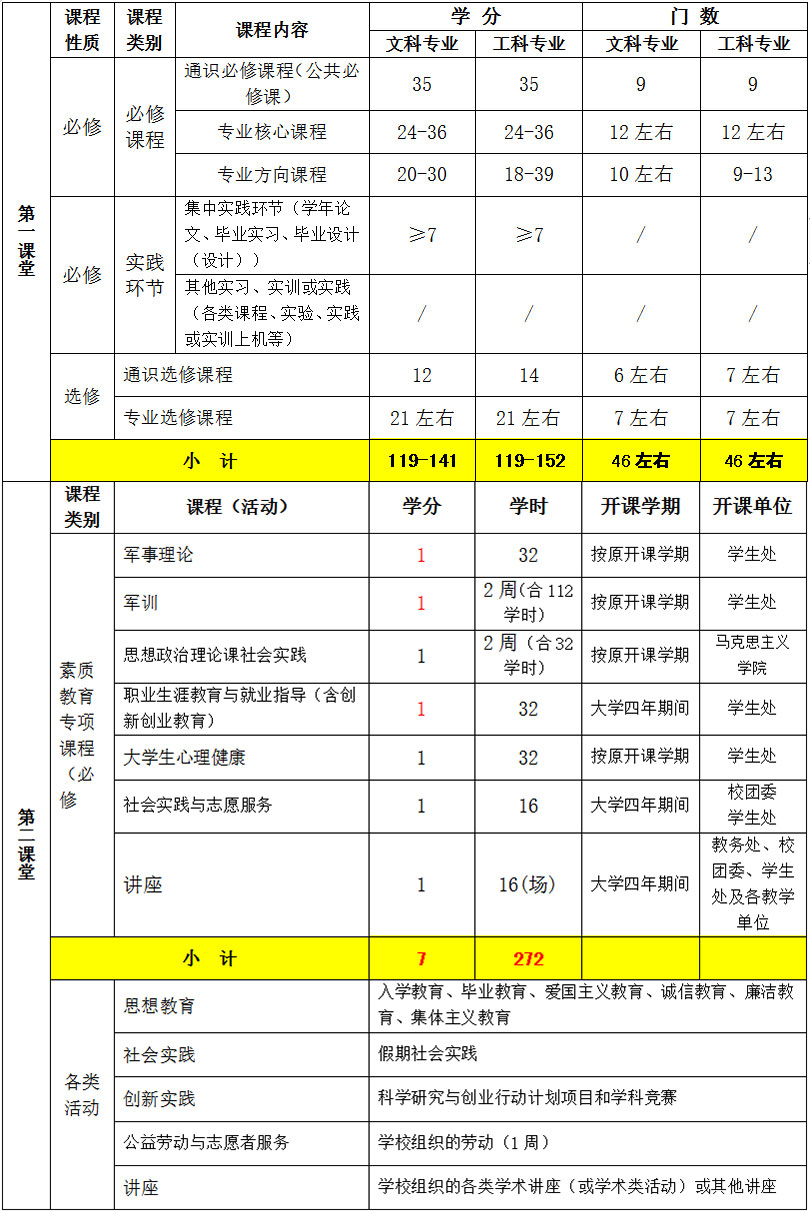

专业培养方案课程体系框架结构

课程体系框架分为两部分:第一课堂、第二课堂。第一课堂由通识教育课程和专业教育课程构成。通识教育课程包括通识必修课程和通识选修课程;专业教育课程包括专业核心课程、专业方向课程、专业选修课程。第二课堂包括素质教育专项课程和与学生素质发展相关的各类活动。

第一、第二课堂的课程设置

◆专业建设

为加强学科专业建设,进一步探索应用型人才培养模式,完善专业人才培养方案,学校自2013年起实施“本科专业综合建设三年行动计划”及“专业特色建设与改革”,并配合专业建设开展专业主干课程、特色课程、通识教育核心课程、公共基础课程等课程建设,开展工会特色的社会工作专业教学团队、“特色人才与法学通识教学”教学团队、劳动关系与人力资源管理教学团队等十二个教学团队建设,开展学科带头人工作室建设等系列配套建设,为我校的专业建设打下坚实的基础。

◆强化学业与教学质量管理

学校积极建设校、院(部)两级教学质量保障体系,实施多方位、多层次的教学质量监控。建立了学生学业指导与预警机制;允许符合条件的学生转专业;开设辅修第二专业(学位);学校积极邀请各行业专家、教师进行专题讲座,拓宽学生视野。

◆提高国际化办学水平

学校一向重视国际交流与合作,充分发挥特色专业优势,致力于培养应用型的国际化人才。2007年至今,学校先后与美国、加拿大、法国、俄罗斯、波兰、白俄罗斯、日本、韩国等国家以及台湾、澳门地区等20余所高等院校和学术研究机构签署了合作协议或备忘录,合作内容包括校际互访、合作举办或互邀学者参加研讨会、学生联合培养和短期交流等。

学校对外交流还扩及英国、澳大利亚、新西兰、新加坡、马来西亚、南非、印度等国家和地区,形成了具有一定覆盖面的海外交流资源网络。目前,学校每年积极选派本专科、研究生各专业学生近300人次赴美国、俄罗斯、白俄罗斯、加拿大、法国、英国、日本、韩国、新加坡等国家和港澳台地区的高校进行长短期专业学习,积极组织学生参加海外社会实践、语言能力提升、毕业实习及学生国际研讨会和暑期夏令营等活动;每年接待国(境)外高校专家学者、学生及工会干部来访交流200余人次。我校学生在国(境)外高校获得的课程学分及成绩可依据学校标准进行认定转换。

学校安全工程学院、劳动关系与人力资源学院、经济管理学院分别与美国宾汉姆顿大学、密苏里大学、法国IPAG商学院签署了学生“3.5+1.5”、“3+2”、“4+2”人才联合培养项目协议,其中已于2019年春季学期开始输送优秀学生赴宾汉姆顿大学进行项目内课程的研修。

◆注重实验实践教学

为加强实践教学建设,学校建成了法学与社会工作、经济管理、劳动关系、文化传播、安全工程等5个实验区(含35个专业实验室)以及高等职业教育实训场所(含39个专业实验室)。文化传播实验教学中心、劳动关系协调与发展实验教学中心,分别于2007、2009年荣获“北京市高校实验教学示范中心”称号。2012年5月,学校与“北方凌云工业集团有限公司”共建的学生实习基地荣获“2012年北京高等学校市级校外人才培养基地”建设单位。学校高职学院荣获“2012年中国饭店业最佳名校奖”(金鼎奖)。2012年7月,学校“劳动关系协调与发展综合实验教学中心”获教育部“十二五”国家级实验教学示范中心建设单位称号。

◆教学与管理实现信息化

多媒体教学设施设备覆盖所有教室,教学管理逐步实现信息化,网络课程及在线教育等丰富了课堂教学形式,教学条件不断迈上新台阶。

◆多种举措吸引优秀考生

学校积极建立并不断完善学生奖助贷体系,完善学生激励帮扶机制,制定多种奖励措施吸引优秀考生报考我校。

◆推进课外科技活动

近几年来,我校学生在全国大学生数学建模竞赛、北京市大学生人文知识竞赛、北京市大学生模拟法庭大赛、北京市大学生英语演讲比赛、北京市大学生书法大赛、全国大学生创业综合模拟大赛、全国大学生英语竞赛、“宜信杯”北京市大学生创业设计竞赛、高职高专英语写作大赛、全国高等院校学生语言文字基本功大赛、中华经典诵读大赛、全国高校文科类大学生计算机设计大赛、全国商科院校技能大赛、全国高校模拟集体谈判大赛等竞赛中,均获得了较好的成绩。

◆第二课堂活动助力学生成长成才

学校团委积极打造新青年虚拟偶像,让青年学生在社会实践、志愿服务、校园文化活动中培养劳模精神、工匠精神。推出新青年学堂、新青年社会实践高校论坛、新青年志愿者活动月、新青年艺术团专场演出等品牌活动。打造金秋文化艺术节、春煦学术科技节、五月合唱节等特色校园文化活动。我校青年赴境内外参加社会实践活动。我校大学生艺术团多次登上央视舞台,先后在首届电视合唱大奖赛、北京市大学生音乐节上摘得金、银奖。为涵养青年优雅人格,定期举办“民族艺术进校园”、“高雅艺术进校园”等活动,邀请北京爱乐男生合唱团、北京京剧院等高水平艺术团进校演出,定期组织学生前往国家大剧院、梅兰芳大剧院、天桥剧场观看文艺演出。大学生志愿者服务项目获得第二届全国志愿者大赛银奖、第四届全国青年志愿服务示范项目创建提名奖,中直机关首都学雷锋示范站(岗)称号。