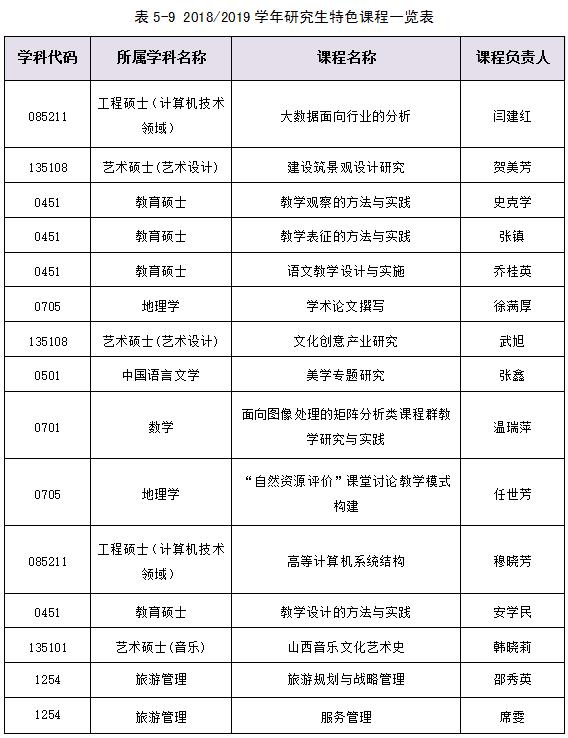

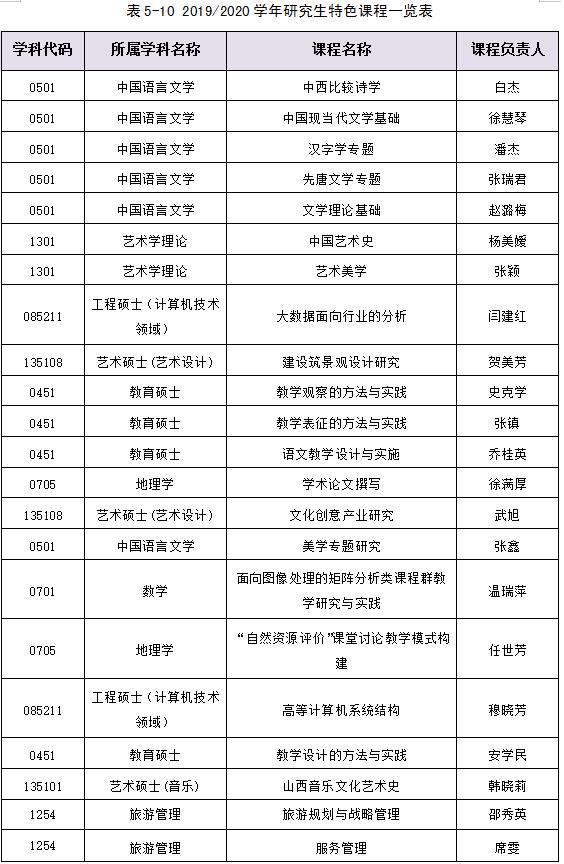

研究生课程建设

一、研究生精品课程开设情况

研究生精品课程建设是深化研究生教育教学改革、探索和构建教学研究型大学教育体系、培养具有创新能力的高层次创新型应用人才的重要举措。我校按照教育部“一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教材、一流教学管理”的建设标准,力争建成一批反映学科发展前沿和教学改革成果的系列研究生精品课程,进一步推进我校研究生课程体系、教学内容、教学模式的改革与创新,帮助研究生优化知识结构,拓展学术思想,激励学术创新。研究生精品课程建设项目主要资助研究生学位公共课、学位基础课及学位专业课,申报涉及到课程类型、教师队伍、教学内容、教学模式、教材选用、教学条件、教学成效等一系列指标。我校研究生精品课程建设将不断优化课程体系,促进课程教学的科学化、规范化,建设一批培养创新精神和实践能力相适应、富有创新特色和师范效应的精品课程,培养高素质创新型人才,全面提升我校研究生教育教学质量。

二、研究生课程改革特色案例

案例一

校内外联合培养,创立研究生教育新模式

一、研究内容、研究方法及研究措施

(一)研究内容:太原师范学院文学院与山西省作家协会长期合作建设“山西文艺评论与研究中心”,并被确立为山西省研究生联合培养基地。基地积极探索高校与社会团体、部门机构合作办学新模式,深入挖掘、充分整合各自优势,在教研团队建设、学术资源分享、研究方向凝练、人才培养模式改革等方面开展了一系列有益探索,也取得较为丰硕的成果。

(二)实施方案

1、双导师制。学校导师主要负责研究生的课程学习和理论指导。基地导师主要聘请山西省作协具有丰富实践经验和具有副高以上专业技术职务的专家,共同指导研究生学术实践、文献综述、开题报告、研究生沙龙、读书座谈会等环节和相关课程。

2、建设实习基地。山西省作协为研究生提供实习实践平台,研究生参加作协系统的文学活动,并协助编校《黄河》《山西文学》等刊物。

3、强化学术团队,联合举办学术活动,合作申报、完成科研项目,推出系列文学评论著作和文章。

二、研究成果

(一)学术活动:2019年7月12日至15日,太原师范学院与山西省作家协会、中国现代文学研究会、中国赵树理研究会联合主办“第五届赵树理学术研讨会”,编印会议论文集,挂牌成立“中国赵树理研究会学术基地”。

(二)学术团队:太原师范学院聘请山西省作协主席杜学文、副主席葛水平、鲁顺民三位知名评论家、作家担任研究生联合培养基地兼职导师,聘请山西省作协原副主席杨占平、董大中担任“区域文学研究中心”客座研究员。杨占平多次指导中国现当代文学专业的研究生开题、答辩。太原师范学院文学院教师薛晋文、毛郭平、杜娟受聘山西省作家协会第二届签约文学评论家。白杰当选中国赵树理研究会常务理事,徐慧琴、阎秋霞、许孟陶、王晓瑜当选理事。

(三)学术成果:以基地导师为主体,合作撰写文学评论著作:《新时代中华审美的创造性转化与创新性发展》(北岳文艺出版社2020年版)。基地导师、研究生共发表四十余篇文艺评论文章。

三、研究成果的创新点和应用情况

(一)学术交流深入,学术活动反响热烈:

由太原师范学院文学院承办的“第五届赵树理学术研讨会”,邀请到来自北京大学、中国社科院、北京师范大学、中山大学、美国哥伦比亚大学、印尼建国大学等国内外四十余所高校和科研院所的近百名专家,会议规模大、规格高,学界反响热烈。

《文艺报》、《山西日报》、中国作家网、光明网、山西广播电视台、山西新闻网等都对会议做了报道,认为“此次研讨会的召开,在新时代背景下吸引更多中青年学人加入赵树理研究队伍,在文学观念、学术方法、研究思路等方面有新的突破,集中展示了当下学界关于赵树理研究的前沿成果。”

会议编印《第五届赵树理学术研讨会论文集》,部分会议成果刊发在《中国当代文学研究》《中国赵树理研究》《名作欣赏》等学术刊物上。

会议挂牌成立“中国赵树理研究会学术基地”。

(二)推出系列文艺评论与研究的成果:

学术著作《中华审美的创造性转化与创新性发展》,被列入山西省委宣传部重点扶持文艺项目,于2020年北岳文艺出版社出版。

基地导师在《中国现代文学研究丛刊》《中国文学批评》《中国文艺评论》《当代作家评论》《中国当代文学研究》《中国社会科学报》《文艺报》等高级别刊物发表发表文艺评论及研究论文三十余篇,同时指导研究生在《中国赵树理研究》《名作欣赏》刊发论文。2020届中国语言文学学科毕业生,集中围绕山西现当代作家,如赵树理、张平、曹乃谦、乔忠延等,完成多篇硕士毕业论文。

案例二

中国史研究生课程改革特色

历史系中国史学科2018年获批硕士授权点,有中国古代史、中国近现代史和历史地理学三个方向,2019年正式招生。从申请硕士授权,到获批硕士授权点,再到招收和培养研究生的实践,中国史学科始终关注研究生课程设置,对研究生课程建设与改革进行了积极探索,学生从中获益良多。

一、优化课程体系设计,加强导师队伍建设

本专业从申请硕士授权点及制定培养方案的过程中,多次调研和聘请国内同行业专家共同设计培养方案,商讨课程规划,优化课程体系,厚基础,宽口径;同时积极延请山西省社科院、山西师范大学和山西出版集团等校内外专业人才来充实研究生导师队伍,为提升研究生的培养质量奠定了良好基础。

二、改革教学方法,提高课堂质量

中国史学科非常重视课堂教学方法改革,注重学术前沿引领和方法传授。课堂教学中,教师在自己讲授的基础上,组织学生大量查阅文献资料,梳理学术成果,写出文献综述,引导学生形成自己的独立思考和认识。如讲述《山西区域历史与文化》时,让学生在初步了解山西区域历史和文化的基础上,结合自己家乡的历史和文化,写出了婚俗文化、饮食文化、武术文化、信仰文化等不同的区域特色,呈现出渗透着真挚情感的历史表达。

中国史学科的教学课堂中还通过增加学术前沿和学术实践等课程,努力提高学生的思辨能力。正如学生所言:“ 老师在授课过程中将基础知识结构和专业前沿观点相结合,层次分明,深入浅出,注重激发学生的自主学习意识。授课方式以师生互相交流为主,在交流中引导学生形成学术思维和专业思维,着重培养学生独立思考的能力,并要求学生做学术汇报,提高了自己的综合能力。”在一系列课程中,学生的文献阅读、论文写作和专业意识都得到了相应程度的提升和发展,形成了完整的学术训练体系。

三、设立研究生“读书与治史”论坛,增进学生的专业意识

中国史授权点以专业能力培养为核心,努力创新培养模式。为此专门设立了研究生“读书与治史”论坛,让青年博士参与到研究生的读书交流活动中,以此增进学生阅读文献和理解文献的能力,提升学生的研究能力,为学位论文的写作打下扎实的基础。在这一系列的活动中,学生获益良多,正如学生所言:“优秀期刊论文阅读会、读书分享研讨会、青年博士科研经验交流会等,使自己在读书的同时,学会与他人交流学术动态,并碰撞出新的研究理念。”

四、开展田野调查,提升实践能力

中国史专业设置了田野调查选修课程,引导学生从田野调查中获取稀见的民间文献、口碑资料、各种遗迹与风俗等人文资料,指导学生走进田野,在实地调查中重新审视所感知或获取的“地方性知识”,从中发现新的问题,改变研究生在学习过程中只知文字记载,不识实物资料的困局。同时,积极与地方合作,确定了特色鲜明的田野调查实习基地,组织学生亲自参与到田野调查的实践活动中,切实提高学生的实践能力。

在研究生培养实践中,中国古代史专业学科带头人陈亚平教授,运用历史人类学的研究方法,展开宋辽金元时期民间信仰的研究,揭示民间信仰与区域社会空间秩序建构的关系。杨玮教授获批了学校研究生课程改革项目《对标一流——中国史硕士研究生田野调查能力培养的路径探索》;中国近代史方向学科带头人殷俊玲教授,重视民间文献收集和田野调查;历史地理学方向学科带头人王杰瑜教授,基于历史地理学是一门非常强调野外考察和调查的学科,因此在教学过程中单独设置野外考察的课程,以提高学生感知地方、感知历史的能力,学会从野外实践中获取历史认识,从而为自己的研究提供新的认识和资料。王杰瑜获批了学校研究生课程改革项目《历史地理学研究生课程建设的探索》。

总之,中国史学科在培养研究生的过程中,努力完善课程体系建设,注重深化研究生课堂教学改革,努力创新培养模式,通过课堂学习和田野调查的丰富实践,有效打通两个课堂,厚基础、宽口径,积极实践多元化的教学方式,为确保研究生培养质量做了极有益的探索。