近日,我校创新中药研究院林国强院士团队田平课题组在Cell子刊Cell Reports Physical Science上发表研究论文One-Pot Preparation of Bridged Tricyclic and Fused Tetracyclic Scaffolds via Rhodium(III)-Catalyzed Asymmetric Borylative Cyclization,采用铑催化的“一锅法”高效构建三环桥环与四环并环手性骨架,并将此策略成功应用于非天然甾体骨架的合成。

田平课题组一直致力于过渡金属催化的官能化环己二酮的去对称化反应,先后发现了金属催化的环己二烯酮链接炔烃的不对称环化反应(Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 5314.;J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 11700.;J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 15607.)、铜催化的环己二烯酮链接联烯的不对称硅化环化反应(Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 14815.)、铑催化的的环己二烯酮链接烯烃的不对称硼化环化反应(J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 12770.)以及铜催化的环己二烯酮链接1,3-烯炔的不对称氢化环化反应(Nat. Commun. 2020, 11, 4293.)。

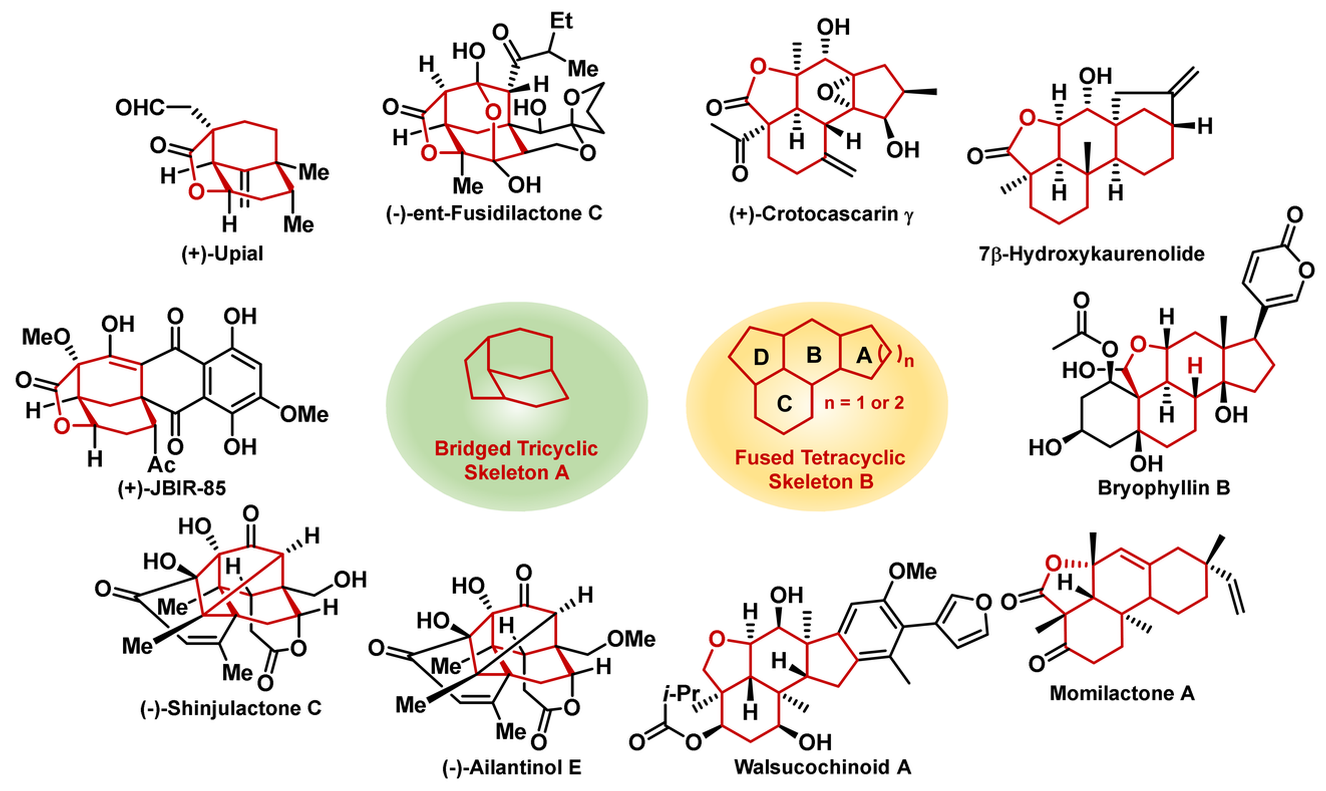

当前基于中药活性成分以及创建分子工程新功能等跨学科研究工作的需要,开展了新型铑催化的“一锅法”高效构建多环手性骨架的课题研究。桥环和并环骨架广泛存在于天然产物以及中药活性分子中,例如中药椿根皮中的臭椿内酯C (Shijulactone C)、臭椿苦醇E (Ailantinol E)以及稻田天然除草剂-稻壳酮A (Momilactone A)等。该类化合物具有重要的生物活性,一直受到药物化学家和有机化学家的广泛关注;但是由于结构的复杂性,此类化合物的合成一直面临挑战,目前尚未有此类手性骨架的高效合成方法。

为了解决这一难题,本论文首次采用铑催化的1,6-烯炔的不对称硼化环化串联反应,高立体选择性、高收率和底物良好兼容性地得到了一系列含硼的顺式氢化苯并呋喃,顺式氢化吲哚和顺式氢化茚等结构,然后通过氧化或偶联的后续反应高效地实现了三环桥环或四环并环手性骨架的合成。并基于此策略,成功实现了非天然甾体骨架的合成。

我校创新中药研究院李清华助理研究员和高顶顶助理研究员为该论文共同第一作者,田平研究员、王雨卉助理研究员和丁瑞博士为共同通讯作者,上海中医药大学为第一通讯单位。该论文得到了国家自然科学基金、上海市教委重大项目、上海市科委定向项目、上海市科委“一带一路”国际联合实验室建设项目、上海市科委杨帆计划、上海市科委学术带头人、上海高水平地方高校重点创新团队以及上海中医药大学顶尖优势创新团队的支持。

全文链接:https://www.cell.com/cell-reports-physical-science/fulltext/S2666-3864(20)30237-X

(科技处、创新中药研究院)